Mengenal dan Mengidentifikasi

Berita Palsu

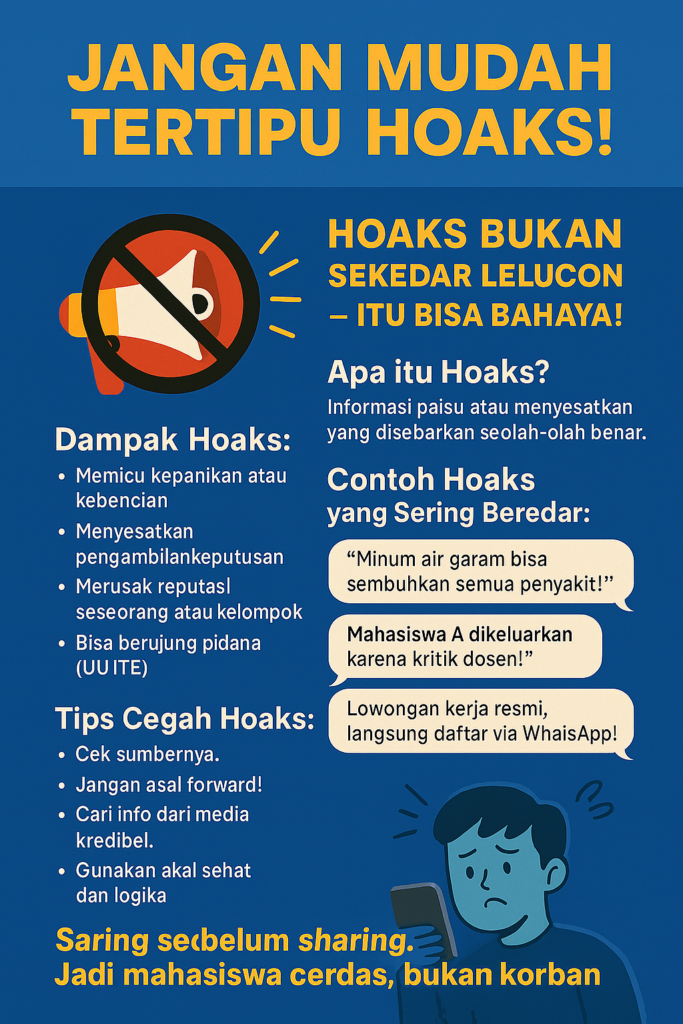

Berita palsu atau hoaks telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam era informasi digital saat ini. Dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet, siapa pun dapat menyebarkan informasi secara cepat dan luas tanpa harus melalui proses verifikasi atau validasi terlebih dahulu. Akibatnya, masyarakat semakin rentan terpapar informasi yang tidak akurat, menyesatkan, bahkan sengaja dimanipulasi untuk tujuan tertentu. Berita palsu tidak hanya membingungkan publik, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan, memecah belah masyarakat, merusak reputasi seseorang atau kelompok, serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang penting, seperti dalam bidang politik, kesehatan, dan ekonomi.

Beberapa kategori berita palsu (hoaks) yang sering beredar di masyarakat melalui media sosial atau internet. Masing-masing kategori ini punya ciri khas dan motif tertentu, mulai dari iseng hingga manipulatif:

1. Satire atau Parodi

Berita ini sebenarnya dibuat untuk lucu-lucuan, hiburan, atau kritik sosial, bukan untuk menipu. Namun jika dibaca tanpa konteks atau tidak tahu bahwa itu dari situs satire (seperti The Onion atau Mojok), orang bisa salah paham dan menganggapnya serius.

Contoh: Berita tentang “presiden menikah lagi secara diam-diam” yang ternyata hanya candaan dari situs humor.

2. Informasi Menyesatkan (Misleading Content)

Ini adalah berita yang sebenarnya memuat fakta, tapi disajikan dengan konteks yang keliru atau dipelintir sehingga pembaca mendapatkan pemahaman yang salah.

Contoh: Cuplikan video demonstrasi lama yang diklaim sebagai kejadian hari ini, padahal sudah terjadi beberapa tahun lalu.

3. Konten Tiruan (Imposter Content)

Berita palsu ini meniru identitas media resmi atau tokoh publik untuk menipu pembaca. Bisa berupa logo media yang disalahgunakan, atau akun palsu yang menyamar sebagai tokoh terkenal.

Contoh: Akun palsu mengatasnamakan lembaga pemerintah dan menyebarkan informasi soal bansos.

4. Konten Palsu Sepenuhnya (Fabricated Content)

Informasi yang tidak memiliki dasar sama sekali alias benar-benar bohong. Konten ini dibuat untuk memanipulasi opini, menyebarkan propaganda, atau menjatuhkan pihak tertentu.

Contoh: “Minum air garam bisa menyembuhkan COVID-19.” Tidak ada dasar ilmiahnya, tapi pernah viral dan berbahaya jika dipercaya.

5. Konten Manipulatif

Ini adalah konten asli (seperti gambar atau video) yang diedit atau dimanipulasi untuk mengubah makna atau memberikan kesan tertentu yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Contoh: Foto pejabat yang diedit seolah-olah sedang melakukan hal negatif, padahal aslinya tidak seperti itu.

6. Koneksi yang Salah (False Connection)

Judul atau thumbnail berita tidak sesuai dengan isi kontennya. Tujuannya biasanya untuk mengejar klik (clickbait), tapi bisa menyesatkan pembaca yang hanya membaca sekilas.

Contoh: Judul: “Artis A Ditangkap Polisi!” Tapi isi beritanya hanya tentang pemeriksaan biasa, bukan penangkapan.

7. Klaim Tanpa Bukti atau Konspirasi

Berita jenis ini biasanya menyebar melalui video atau postingan panjang yang berisi teori konspirasi, tanpa dasar ilmiah atau data pendukung yang valid.

Contoh: “Elit global menyebarkan virus untuk mengontrol populasi dunia.”

8. Disinformasi Politik

Sering muncul menjelang pemilu atau saat situasi politik memanas. Kontennya dibuat untuk mendukung atau menjatuhkan calon tertentu, biasanya berisi fitnah, tuduhan palsu, atau statistik yang dimanipulasi.

Contoh: Grafik hasil survei yang diedit untuk mendongkrak elektabilitas kandidat tertentu.

Salah satu karakteristik utama dari berita palsu adalah daya tarik judul yang sensasional, yang dirancang untuk menarik perhatian pembaca agar mengklik dan membagikan tautan tanpa membaca secara menyeluruh atau memverifikasi kebenarannya. Selain itu, berita palsu sering kali memanfaatkan media sosial sebagai saluran utama penyebaran karena sifatnya yang viral dan minimnya kontrol terhadap konten yang dibagikan. beberapa karakteristik lain dari berita palsu diantaranya :

Judul provokatif atau sensasional

Judul berita palsu biasanya dirancang untuk memancing emosi—baik marah, takut, maupun penasaran—agar pembaca langsung membagikannya tanpa berpikir panjang.Sumber tidak jelas

Tidak mencantumkan sumber informasi yang kredibel, atau menyebutkan sumber yang tidak dapat diverifikasi.Bahasa emosional dan tidak netral

Berita palsu sering menggunakan kata-kata yang menghasut atau terlalu dramatis.Tidak ditemukan di media arus utama

Jika berita penting hanya ditemukan di satu situs tidak dikenal, patut dipertanyakan kebenarannya.Klaim tanpa bukti

Tidak menyertakan data, kutipan, atau dokumen pendukung.

Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk meningkatkan literasi digital dan kemampuan berpikir kritis agar dapat membedakan antara informasi yang valid dan hoaks. Pemerintah, lembaga media, serta masyarakat sipil pun memiliki peran penting dalam memerangi penyebaran berita palsu melalui edukasi, pelaporan, dan penegakan hukum.

Tips Jitu Mengidentifikasi Berita Palsu

Media sosial saat ini menjadi sumber informasi utama bagi banyak orang. Sayangnya, tidak semua yang muncul di beranda kita adalah fakta. Berita palsu atau hoaks kerap menyelinap di antara postingan yang terlihat biasa saja, menyebar dengan cepat, dan sering kali memancing emosi. Agar tidak terjebak atau ikut menyebarkan informasi yang salah, berikut beberapa kiat cerdas untuk mengenali berita palsu khususnya di media sosial:

1. Jangan Terpancing Judul Sensasional

Banyak berita palsu menggunakan judul bombastis, penuh tanda seru, atau kalimat yang memprovokasi rasa takut, marah, atau penasaran. Kalau judulnya terlalu “wah”, sebaiknya tahan dulu untuk membagikan dan lanjut ke langkah berikutnya.

2. Cek Sumber Informasi

Selalu perhatikan siapa yang membagikan dan dari mana berita itu berasal. Apakah dari media resmi, akun terpercaya, atau justru dari akun yang tidak dikenal dengan nama mencurigakan? Media kredibel biasanya memiliki situs web yang bisa dicek ulang, bukan hanya unggahan di status atau story.

3. Baca Isi, Jangan Hanya Judul

Banyak orang langsung membagikan berita hanya karena judulnya. Padahal, isi artikel bisa jadi berbeda dari kesan yang diberikan judul. Bacalah seluruh isi konten untuk memahami konteks dan mencari kejanggalan.

4. Lakukan Pencarian Silang

Coba salin judul atau klaim berita lalu cari di Google atau platform berita resmi lainnya. Jika tidak ada media besar yang memuat berita tersebut, ada kemungkinan itu hoaks. Pencarian silang ini sangat efektif untuk membuktikan kebenaran sebuah informasi.

5. Waspadai Tanggal dan Konteks

Terkadang berita lama sengaja disebarkan ulang seolah-olah itu peristiwa baru. Pastikan untuk memeriksa tanggal berita dan konteksnya, apakah masih relevan atau sengaja diangkat ulang untuk tujuan tertentu.

6. Cek Gambar dan Video

Gambar dan video bisa dengan mudah dimanipulasi. Gunakan fitur reverse image search (seperti Google Image Search atau TinEye) untuk melacak apakah gambar tersebut pernah digunakan sebelumnya di konteks yang berbeda. Jika videonya mencurigakan, coba cari versi lengkap atau klarifikasinya.

7. Gunakan Situs Cek Fakta

Ada banyak situs yang khusus menangani verifikasi berita hoaks, seperti TurnBackHoax.id, CekFakta.com, atau Mafindo. Sebelum membagikan, kamu bisa cari klaim tersebut di sana untuk melihat apakah sudah pernah dibahas atau dibantah.

8. Waspadai Akun Anonim atau Baru

Akun yang baru dibuat, tidak memiliki banyak pengikut, atau tidak memiliki riwayat postingan yang jelas, patut dicurigai. Banyak akun seperti ini digunakan hanya untuk menyebar hoaks secara masif.

Di era serba digital ini, menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan kritis adalah kunci untuk melindungi diri dan orang lain dari informasi palsu. Jangan cepat percaya, jangan asal sebar. Karena satu klik bisa membuat berita bohong menyebar ke ribuan orang. Yuk, jadi bagian dari masyarakat yang lebih bijak dalam bermedia sosial!